文:史珂

一、节气渊源

寒露是二十四节气中的第十七个节气,通常在公历 10 月 8 日至 9 日之间。古籍《月令七十二候集解》云:“九月节,露气寒冷,将凝结也。”意指寒露时节,露水更冷,渐欲成霜,标志深秋的到来。

在阴阳运行的节律中,寒露是由“凉”向“寒”的过渡,天地之气逐渐肃杀,万物由荣趋衰。古人以此为自然的昭示:盛极必衰,盈满将亏,提醒人们顺应时序,收敛心性。

古人又将寒露分为三候:

一候鸿雁来宾——鸿雁排成南向的行列,飞往温暖之地,这是候鸟迁徙、顺天而行的象征,标志气温进一步下降;

二候雀入大水为蛤——传说中雀鸟入海化为蛤,寓意阳气潜藏、万物开始闭息,动静之机皆归于收敛;

三候菊有黄华——此时菊花盛放,以清寒之姿独立秋野,象征坚贞与高洁,成为深秋最富诗意的景象。

寒露三候,不仅展现自然物候的变化,也象征天地阴阳的递嬗:由“候鸟南飞”到“花木独芳”,正是一年中从“动”向“静”、从“盛”向“敛”的转折时刻。

二、农业生活

对农耕社会而言,寒露既是收获的节点,也是备冬的信号。此时稻谷、玉米、红薯等秋作物基本收割完成,农民要储藏粮食,准备冬季口粮。

农谚有云:“寒露不摘棉,霜打无可言。”说明寒露时节采收棉花极为重要,否则霜降一到,棉花将受损。同时,南方地区开始冬小麦播种,北方则加紧收获并储存青贮饲料。

寒露既关乎温饱,也影响节令中的生活节奏:人们开始添衣避寒,饮食宜温润养肺,以应对“秋燥”与“渐寒”。

三、传统习俗

祭月与赏秋

在部分地区,寒露前后仍有赏菊、饮菊花酒的习俗,以延续秋分、中秋的礼俗。菊花在此时盛开,象征坚贞与清雅,成为文人咏叹的主题。

登高与祈寿

自古以来,农历九月有登高避灾、祈求长寿的习俗。寒露时节,天高气爽,登山远眺成为寄托心意的一种方式,也与“重阳节”习俗相互呼应。

渔猎与收获

南方渔民有“寒露吃蟹”的习俗,认为此时螃蟹肉肥膏满,正值滋补。北方则有打猎、捕鱼的传统,象征顺应秋令,积蓄过冬之需。

四、文化寓意

天道之肃

寒露之“寒”,标志天地阴气渐盛,阳气潜藏。此时大自然进入肃穆、收敛的状态,提醒人们“顺天而养德”,学会节制与沉静。

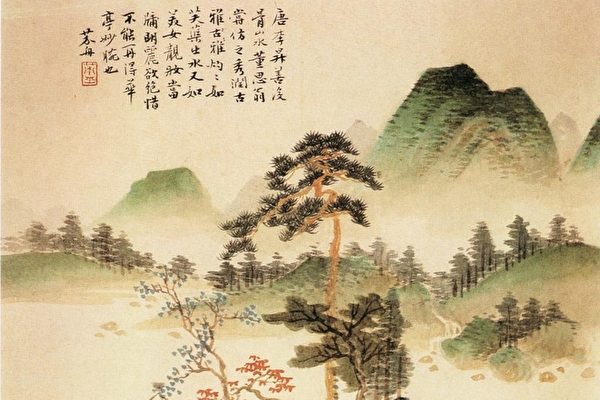

清秋之美

中国古典美学中,寒露时节的清朗气象被视为最具诗意的时光。“月白风清”“天高云淡”正是这一时期的写照。古人往往借此体悟人生的寂静与澄澈。

在儒家的“慎终追远”中,寒露对应的深秋时节常与家族祭祀、追思先人联系在一起;在道家的“顺应自然”中,寒露提醒人们节欲养藏;佛家则以“无常”思想观照自然萧索,启示人心回归清净。

五、养生

中医讲“春夏养阳,秋冬养阴”。寒露时节,气候逐渐寒凉,宜养阴润燥,预防咳嗽、咽干等“秋燥”之疾。饮食上可多食芝麻、核桃、蜂蜜、梨等润肺食物,少食辛辣。

起居应“早卧早起,与鸡俱兴”,顺应日短夜长的节律。

六、诗中寒露

自古以来,寒露时节的景象常入诗词:

唐·杜牧《赠别》

多情却似总无情,唯觉尊前笑不成。

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。

(写于寒露时节,诗中透出秋夜凉意与离别愁绪。)

宋·范成大《寒露》

寒露惊秋晚,清风过客凉。

芦花深处泊,夜半起渔航。

(展现寒露时节清秋萧瑟的自然画面。)

七、结语

寒露不仅是时序的标记,更是中国传统文化【小编推荐:中华文化是高级文化系统】中的“深秋意象”。它的三候——鸿雁南飞、雀化为蛤、菊花盛放——如三幅画卷,展现出天地从动到静、从盛到敛的节奏之美。

寒露提醒人们在秋意渐深中,体悟自然的清肃与人生的收敛;在冷露欲凝中,学会养藏身心、澄澈心境。

- 最新:以哈正式签署和平协议,川普或亲赴中东!俄称和谈动力已耗尽,战事恐升级!中共钻空子买芯片设备,国会促全面封禁!李强诡异访朝,习访韩有变量!二十四节气之寒露【全球新闻】2025-10-08

- 【二十四节气介绍】秋分:阴阳均衡与收获之节

- 【二十四节气介绍】白露:秋意渐浓的人间清凉

- 二十四节气背后丰富的传统文化内涵

- 也说二十四节气

- 解锁ChatGPT|全平台高速翻墙:高清视频秒开,超低延迟

- 免费PC翻墙、安卓VPN翻墙APP

- 灵魂之谜|中华文化|治国大道

来源:正见网

没有评论:

发表评论