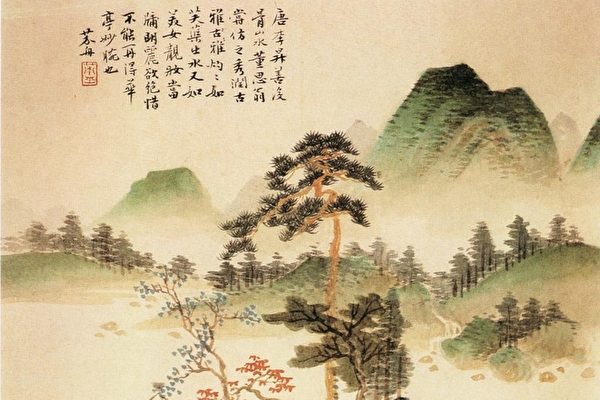

文:云溪

许多寓言故事都蕴含着人生的启示。然而,要真正看透作者所要表达的深层意涵,却并非易事。这往往取决于读者自身的心性境界与道德标准。

刘伯温的《郁离子》中记载了这样一个故事:

济阴有个商人,渡河时船沉了,他爬到一堆水草上呼救。一个渔夫听到喊声,赶忙划船前去营救。船还没靠近,商人就急忙高声许诺:“我是济阴的大富人!若你救我,我给你一百金!”

渔夫将他救上岸后,商人却只给了十金。渔夫质问:“你方才许诺给我一百金,如今却只给十金,这岂不失信?”商人勃然作色,说:“你不过是个打鱼的,一天辛劳能得几钱?今日白得十金,还嫌少吗?”渔夫听后默然离开。

几日后,商人又乘船至吕梁山下,船再度触石翻覆。恰巧又被那位渔夫看见。有人催他去救人,渔夫却摇头道:“他言而无信,我为何还救?”于是他站在岸边冷眼旁观,商人终被急流吞没。

许多人看到这个故事,往往会联想到“狼来了”的寓言,认为欺骗终会害己。这种理解固然不错,也有人从“守信”角度入手,认为这是讲诚信的故事。然而,《郁离子》之妙正在于,它并未明示褒贬,而将评判的空间留给读者。正因为如此,这个故事的意义远不止于“言而有信”的表层,而在于揭示人心的偏执与私欲。

商人的悲剧,不仅是失信所致,更是由妒与贪所生。初看,他似乎只是在算计——既已得救,便想少付报酬;细想,则是心中衡量他人付出时,夹杂了轻视与不平。他认为渔夫“身份低微”,所得不该多于常理,于是信诺与公道都让位于私心。那一刻,他的“失信”其实已是“失德”。

人往往不自觉地以自身的得失为衡量一切的尺度。就像故事中的商人,认为自己给得“够多”;也像现实中那位嫌开锁师傅“赚太快”的朋友——他们都被一种错觉所支配:只要别人得的“看似轻松”,便觉得不公。其实,这正是私心与妒念的体现。

真正成熟的人,看重的不是他人得多少,而是自己是否尽心、是否守信。做事、做生意,皆当如此——只要付出与所得相符,心安理得即可。若总拿自己的得失去衡量别人,就会陷入无止尽的比较与怨恨之中。

刘伯温借这个故事提醒世人:人的祸福,往往起于一念。信与不信、公与不公,虽只在言行之间,却折射出人心的高下。若能去除妒心与私欲,守住一份诚实与厚道,才能免祸得福。

原文:

济阴之贾人,渡河而亡其舟,栖于浮苴之上,号焉。有渔者以舟往救之,未至,贾人急号曰:“我济上之巨室也,能救我,予尔百金!”渔者载而升诸陆,则予十金。渔者曰:“向许百金而予十金,无乃不可乎?”贾人勃然作色曰:“若渔者也,一日之获几何?而骤得十金,犹为不足乎?”渔者黯然而退。他日,贾人浮吕梁而下,舟薄于石,又覆,而渔者在焉。人曰:“盍救诸?”渔者曰:“是许金而不酬也!”立而观之,遂没。(出自明代《郁离子》)

- 解锁ChatGPT|全平台高速翻墙:高清视频秒开,超低延迟

- 免费PC翻墙、安卓VPN翻墙APP

- 灵魂之谜|中华文化|治国大道

来源:正见网

没有评论:

发表评论